JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Di media sosial, kita sering melihat narasi inspiratif tentang anak muda yang sukses mengubah hobi menjadi ‘cuan’ atau sumber penghasilan. Seorang ilustrator yang gemar menggambar kini membuka jasa komisi. Seorang gamer yang bersemangat kini menjadi streamer dengan ribuan penonton. Awalnya, ini terdengar seperti skenario impian. Namun, di balik kisah sukses itu, banyak yang diam-diam merasakan tekanan luar biasa yang berujung pada kelelahan emosional atau burnout.

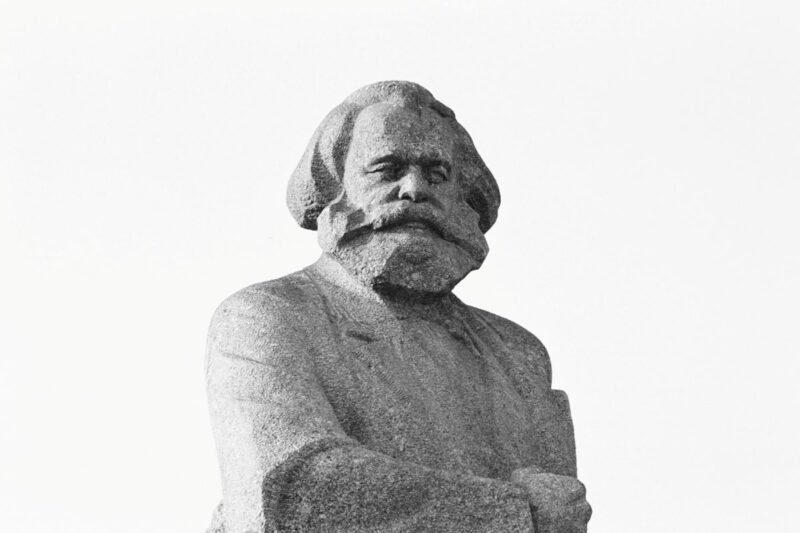

Kegembiraan yang dulu mereka rasakan saat melakukan hobi perlahan memudar, lalu berganti menjadi beban target dan tenggat waktu. Mengapa aktivitas yang berawal dari hasrat murni justru bisa terasa begitu mengasingkan ketika bersentuhan dengan uang? Ternyata, seorang filsuf abad ke-19, Karl Marx, telah memberikan kerangka berpikir yang sangat relevan untuk memahami fenomena modern ini.

Alienasi: Keterasingan Manusia dari Karyanya

Karl Marx memperkenalkan konsep Alienasi untuk menggambarkan kondisi keterasingan yang dialami para pekerja dalam sistem kapitalis industri. Menurut Marx, pekerjaan seharusnya menjadi ekspresi esensi kemanusiaan kita. Akan tetapi, dalam sistem yang berfokus pada keuntungan, pekerja justru terasing dalam empat aspek utama:

- Terasing dari hasil kerjanya: Pekerja tidak memiliki produk yang mereka buat.

- Terasing dari proses kerjanya: Pekerjaan menjadi tugas monoton yang tidak memberikan kepuasan.

- Terasing dari esensi kemanusiaannya: Kreativitas dan potensi individu tidak lagi menjadi tujuan utama.

- Terasing dari sesama manusia: Hubungan sosial berubah menjadi hubungan transaksional.

Meskipun Marx membahas tentang buruh pabrik, teorinya secara mengejutkan dapat kita terapkan pada para pekerja kreatif dan digital di era gig economy saat ini.

Dari Hobi Menjadi Komoditas

Budaya kerja modern, terutama gig economy dan hustle culture, mendorong kita untuk memonetisasi setiap keterampilan yang kita miliki. Dalam konteks ini, hobi tidak lagi menjadi ruang pribadi untuk berekspresi, melainkan aset yang harus menghasilkan keuntungan.

Sebagai contoh, seorang gamer yang beralih menjadi streamer profesional kini tidak bisa lagi bermain game sesuka hatinya. Ia harus memilih game yang sedang populer untuk menarik penonton, bukan game yang benar-benar ingin ia mainkan. Selain itu, ia harus terus berinteraksi, menjaga citra, dan memenuhi ekspektasi audiensnya. Akibatnya, proses bermain game, yang dulunya merupakan sumber relaksasi, kini menjadi sebuah pertunjukan yang melelahkan. Ia pun teralienasi dari aktivitas yang pernah ia cintai.

Hal serupa dialami oleh seorang penulis yang mulai mengambil pekerjaan lepas. Dulu ia menulis untuk mengekspresikan gagasannya. Kini, ia harus menulis artikel SEO yang mengikuti formula ketat demi memenuhi pesanan klien. Kegembiraan intrinsik dalam merangkai kata hilang, karena tulisannya telah menjadi komoditas yang dinilai berdasarkan jumlah klik, bukan kualitas sastranya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kehilangan Ruang untuk Kesenangan Murni

Bahaya terbesar dari tren ini adalah komodifikasi setiap aspek kehidupan. Ketika setiap bakat harus memiliki nilai ekonomi, kita perlahan kehilangan ruang untuk melakukan sesuatu hanya untuk kesenangan semata. Ruang untuk bermain, bereksperimen, dan bahkan gagal tanpa konsekuensi finansial menjadi semakin sempit.

Pada akhirnya, tekanan untuk selalu produktif dan menghasilkan ‘cuan’ ini tidak hanya menyebabkan burnout, tetapi juga mengikis esensi kemanusiaan kita. Kita berisiko menjadi individu yang hanya melihat nilai diri melalui pencapaian ekonomi. Ini adalah sebuah undangan untuk merenung: apakah kita benar-benar perlu mengubah setiap percikan kegembiraan menjadi mesin penghasil uang? Mungkin, beberapa hobi memang seharusnya tetap menjadi hobi, sebuah tempat suci di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa tekanan pasar.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia